"A gente não precisa deixar de rir nunca"

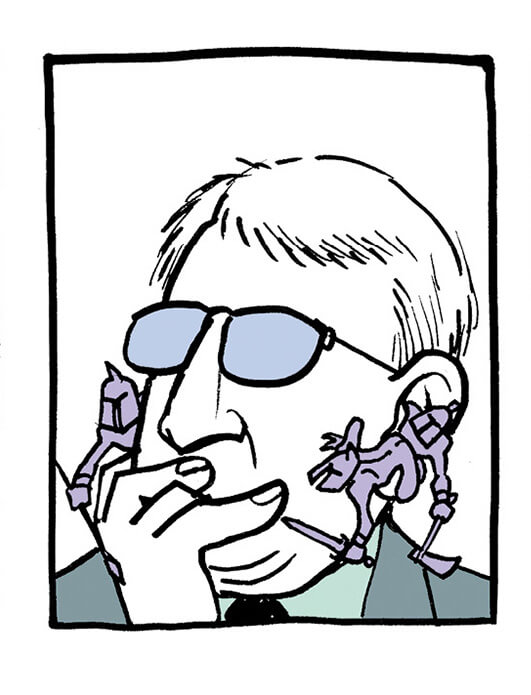

Laerte completa 70 anos, lança o Manual do Minotauro, um compilado com mais de 1,5 mil tiras, e fala à ELLE sobre as reviravoltas de gênero, do modo de fazer humor e de ter superado a covid-19.

Por Pedro Alexandre Sanches

Fotos Renato Parada

Laerte Coutinho vê reduzidos os motivos para comemorar seus 70 anos, completados no último dia 10 de junho. No dia 25, morreu seu pai, José Moacyr Vianna Coutinho, aos 97 anos. Em janeiro, a cartunista paulistana passou dez dias internada, três deles na UTI, por causa da covid-19. E há a situação sanitária e política do país, com que Laerte mostra se afligir constantemente. Apesar disso, ela ri bastante durante nossa entrevista por Zoom, argumentando que é preciso continuar a rir, mesmo em tempos tão adversos. “A gente não precisa deixar de rir nunca. Paulo Gustavo falava isso, que rir é um ato de resistência.”

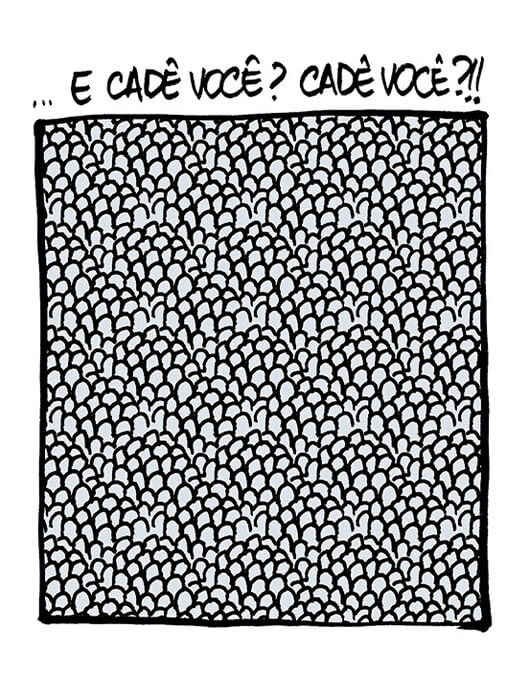

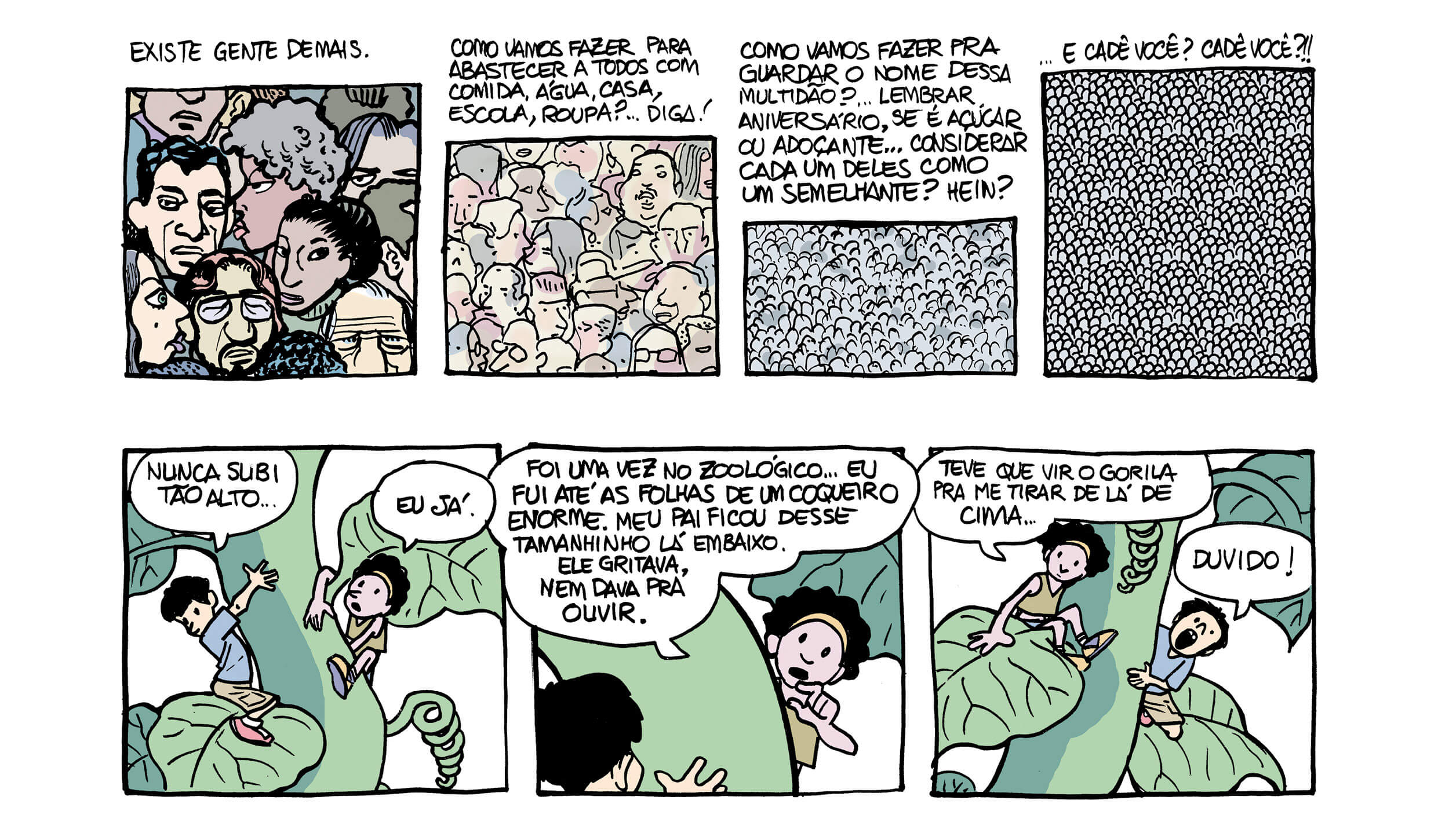

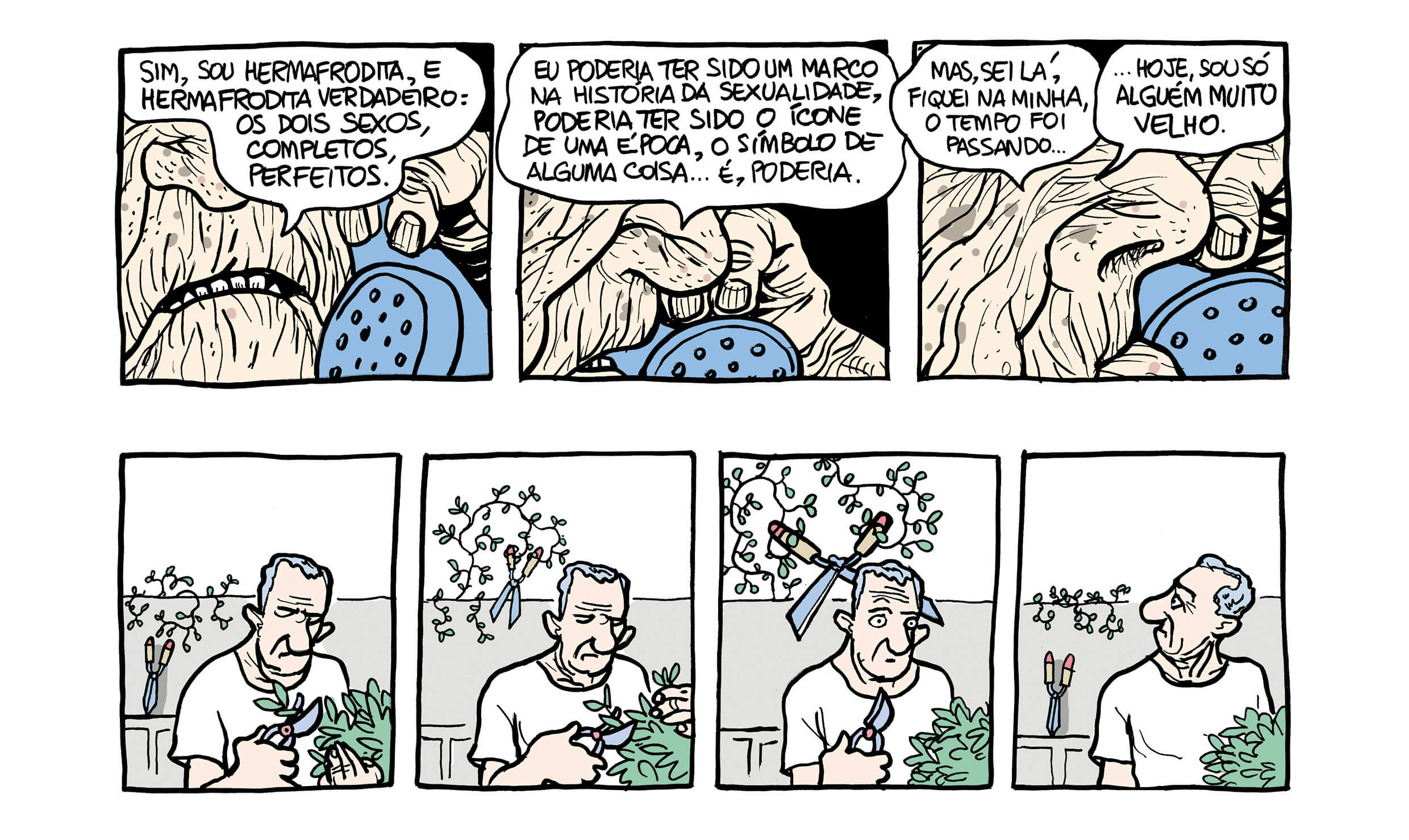

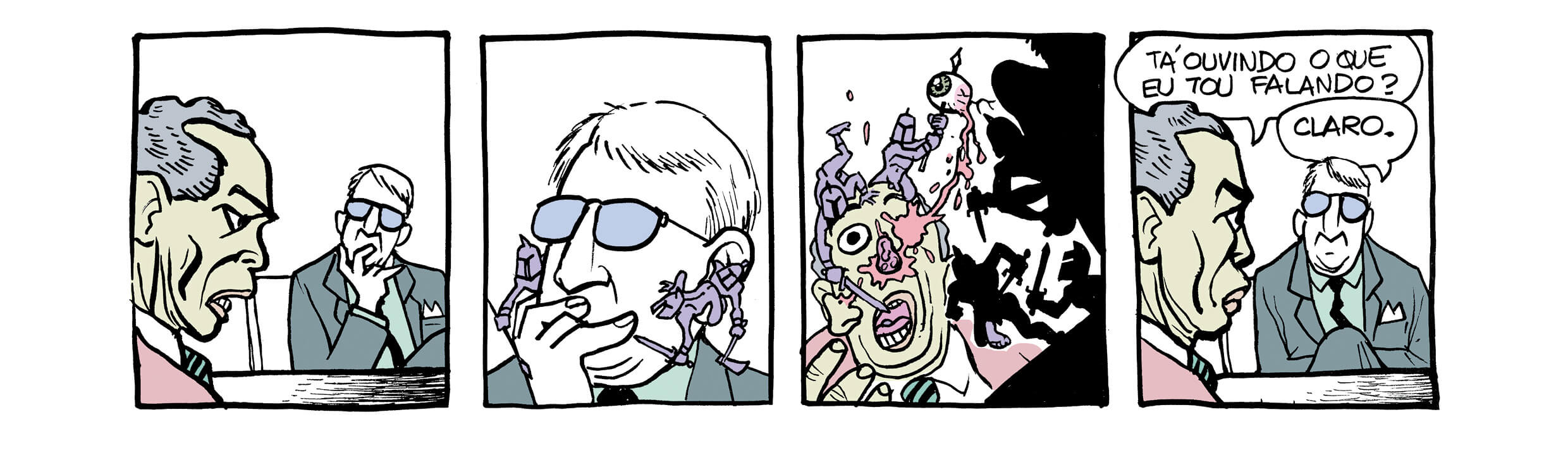

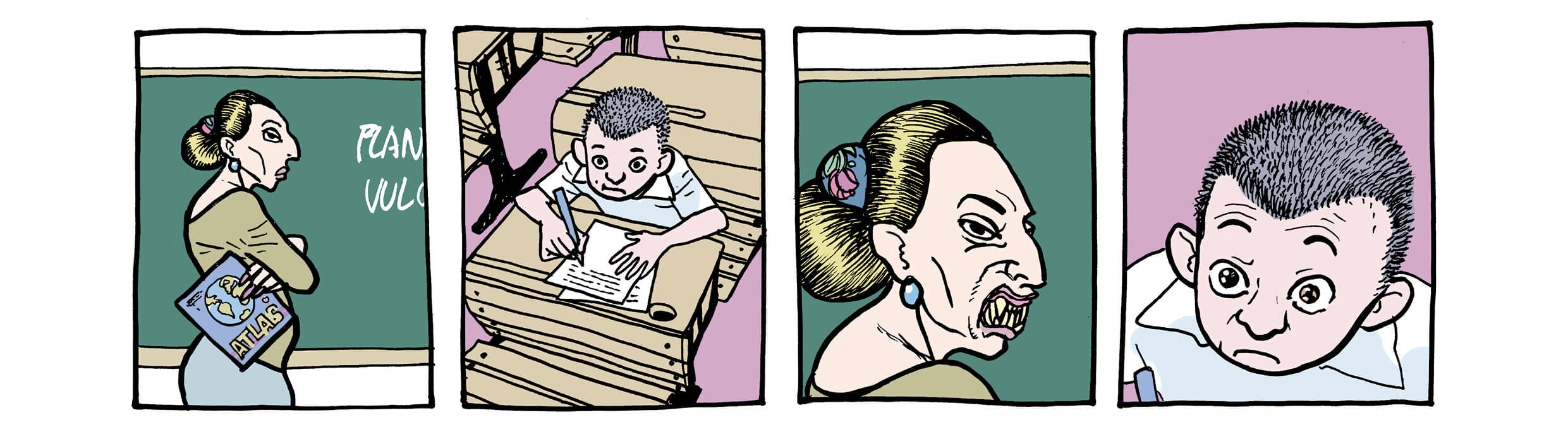

Um motivo particular para o riso é o lançamento de Manual do Minotauro (Quadrinhos na Cia.), com 416 páginas e mais de 1,5 mil tiras, publicadas originalmente na Folha de S.Paulo entre 2004 e 2015. O recorte abrange exatamente o período em que seus quadrinhos sofreram uma revolução, rumo a uma abordagem mais filosófica e poética, menos comprometida com a necessidade de fazer rir. Coincidência ou não, a mudança editorial acompanhou o processo de mudança de gênero, que Laerte havia iniciado e interrompeu com a morte do filho Diogo, aos 22 anos, de acidente de carro, em 2005, para retomar com toda força em 2009. Segundo ela, a guinada editorial causou reclamações e perda de público, que foi recuperado e multiplicado pela mudança de gênero.

A seguir, Laerte fala livremente sobre o Manual do Minotauro, a experiência como roteirista televisiva nos programas globais TV Pirata (1988-1990/1992) e Sai de Baixo (1996-2002), a convivência com os colegas cartunistas “machos” Glauco (1957-2010) e Angeli e o humor brasileiro em tempos de memes e TikTok.

Como você selecionou o material para o livro Manual do Minotauro?

Só fiz uma triagem em coisas que eu achava meio fracas ou pouco interessantes e mandei tudo. Não é tudo, mas é quase tudo. Começa quando parei de desenhar personagens, em 2005, depois da morte do meu filho. Eu meio que assumi isso como um pacto interno. Estabeleci umas regras: não tem personagem, estou liberada para fazer um humor que não necessariamente é uma piada. Tem uma tira mais recente, que resolvi usar como prefácio, uma espécie de declaração da autora. É aquela da esfinge, que a pessoa fala: “Eu não consigo adivinhar o enigma, desisto”. E a esfinge responde: “Não é um enigma, é um poema (risos)”. Achei isso muito representativo do que quero com uma tira. Não é um enigma. Não é uma piada. Você não precisa decifrar nada aqui. (risos).

"Passei muito tempo escondendo e bloqueando a minha orientação, o meu desejo. Quando achei que bastava, já era o século 21."

Você está rindo da própria tira, mas seu humor não parece mais ser feito necessariamente para fazer rir. Você está liberta dessa obrigação?

Pois é, não é para fazer rir. O fato de eu estar rindo (ri de novo) não deve ser creditado a isso. Humor e comicidade são coisas diferentes. O cômico é aquilo que se dirige a determinada área, faz cosquinha em determinado lugar. E o humor é um dos coloridos da linguagem, uma das propriedades da língua humana e do pensamento. Não está restrito a comediantes.

Tem relação com o fato de que talvez não seja para rir mesmo neste momento?

(Risos) É, mas é para rir também. A gente não precisa deixar de rir nunca. Paulo Gustavo falava isso, que rir é um ato de resistência. (risos) O riso também tem suas circunstâncias, seus rituais. Meu pai morreu na sexta-feira, dia 25 (de junho). A gente se punha a conversar e apareciam histórias que faziam a gente lembrar coisas interessantes, engraçadas, e a gente ria. É um riso afetuoso, vamos dizer. Quando a gente pensa em 520 mil mortos, o impacto é cívico, político. Mas cada uma dessas mortes tem uma leitura, um significado individual, pessoal, circunstancial, familiar. Não é tudo de um jeito só. Meu pai não morreu de covid. Ele tinha 97 anos, estava já com algumas fragilidades na área do pulmão. Não chegou a ser um acontecimento inesperado. Claro, a gente lamenta, é pai, tem esse significado, é inegável, mas não chega a ser um impacto. Minha mãe está viva, com 95, ficaram casados 71 anos, acho. Ela está frágil também, com limitação de movimentos. A gente vai vivendo, esquece de morrer e vai indo. (risos)

A perda do pai é um símbolo forte. Isso vai mudar algo em seu trabalho?

Não, não vai. As coisas que eu precisava equacionar com o meu pai, eu já vinha equacionando presencialmente. E estava indo bem, principalmente a questão de gênero. Minha mãe estranhou um pouco, ficou meio assim, mas não hesitou em nenhum momento em me aceitar e me acolher. Meu pai ficou meio durinho, sem entender – o que é isso?, como assim? Mas demorou pouco. Foi relativamente rápido. Para quem presta atenção, eu nunca fui um macho exemplar. Depois de ter entendido que eu também tinha uma orientação homossexual, lá pela virada do século, eu estava vindo nessa batida, cortejando essas coisas de gênero. Não era clandestino. Já tinha contado para os meus filhos e para minha mãe que eu era bissexual. Tipo, “se eu aparecer com um namorado uma hora, vocês não precisam entrar em pânico”. Passei muito tempo escondendo e bloqueando a minha orientação, o meu desejo. Quando achei que bastava, já era o século 21. (risos)

"A transição, na verdade, foi precedida de uma transição que é a mudança nos quadrinhos."

E tudo apareceu muito antes nas tiras, não? Tinha o Hugo...

É, o Hugo performava várias dessas situações e de alguma forma colocava esses temas primeiro nas tiras. Tinha a produção que eu, Glauco e Angeli fizemos, Los três amigos (a partir de 1987). Minha personagem nesse trio era Laertón, que era transformista. Era uma personagem gay com problemas em fazer sexo com mulheres.

Havia uma tensão entre você e os outros dois cartunistas?

(Risos) Eu fico tentando pensar se rolava uma tensão. Eles faziam mais programas de meninos, tinham essa camaradagem masculina, da qual eu não participava muito. E eu era a única que tinha feito faculdade (de música) – até o meio, nunca me formei –, falava inglês, e os dois lá, tudo grosso… (risos) Mas era carinhoso. Angeli me apoiou muito (na transição de gênero) desde o início. Porque a transição, na verdade, foi precedida de uma transição que é a mudança nos quadrinhos. Veio tudo assim, meio no embalo. Estava questionando a minha sexualidade, meu gênero e meu modo de produzir humor. Quando Diogo morreu, produzi uma radicalização muito grande da parte gráfica, mas a parte de busca de gênero eu travei, segurei mais uns cinco anos. Não parei de pensar, mas dei uma abafada no assunto. Depois de quatro anos, em 2009, resolvi que não dava mais para segurar nem isso. Aí comecei a me vestir com roupas femininas, a frequentar reuniões de pessoas trans, chamavam cross-dressing. E depois de um ano não vi mais sentido em ter uma representação pública masculina minha. Aí mudei de vez.

No começo, as pessoas não sabiam bem como lidar, tratavam você no masculino. Isso foi superado?

Ainda fazem. Porque passei 50 anos e quase toda a minha vida profissional me apresentando como um homem. Me tornei conhecida, conhecido, como um cartunista. Eu mesma não espero que as pessoas passem normalmente a me tratar no feminino. Às vezes, as meninas que conheço ficam meio putas porque acham que estou diminuindo a importância desse quesito. E não é, quando sinto que as pessoas estão sendo desrespeitosas comigo, faço corpo duro, piso no freio. Mas de modo geral aceito também que as pessoas lembrem que eu tinha uma existência masculina. Isso não chega a ser um problema para mim, porque não me sentia mal com a minha existência masculina. Ao contrário de muitas pessoas trans, que se sentiam deslocadas mesmo, eu passei a minha vida inteira dentro de uma masculinidade meio brincalhona, sabe?

"Perdi público quando fiz a mudança de linguagem gráfica, mas, quando fiz esse movimento de gênero, recuperei tudo que tinha perdido (risos) e ganhei muito ainda."

Essa fase de crossdresser, de frequentar reuniões, passou?

Passou, porque o próprio ambiente crossdresser também mudou. Na época em que comecei a frequentar esse circuito, não existia muita gente fora, vivendo uma transgeneridade clara, ostensiva e sossegada. Hoje, tem muito, para uma pessoa trans é possível ter essa existência. Claro que o Brasil ainda é um lugar onde se massacra muito a população LGBT de um modo geral, mas principalmente trans, com assassinatos, agressões, desrespeito. Mas ao mesmo tempo é notável que no Brasil pessoas trans estão tendo uma existência pública cada vez mais à vontade. Tem pessoas trans estudando, se formando, trabalhando, fazendo pesquisa, atuando na política, em muitos lugares.

A geração mais nova está vivendo isso a todo vapor. Você foi uma madrinha?

(Risos) Acho que mais peguei uma carona numa coisa que estava rolando do que fiz o papel de pioneira. Quando me chamam de madrinha, pioneira ou sei lá mais o quê, fico toda vaidosa, lógico. Mas tinha muita gente já assim. Eu me espelhei em exemplos, experiências e vidas variadas. E não precisei colocar muita coisa em risco. Para falar a verdade, não coloquei quase nada em risco. Eu sabia que meus filhos iam me entender e me aceitar, meus pais e meus amigos também. O meu trabalho dificilmente sofreria com essa minha vivência trans. Meu público cresceu muito. Perdi público quando fiz a mudança de linguagem gráfica, mas, quando fiz esse movimento de gênero, recuperei tudo que tinha perdido (risos) e ganhei muito ainda. Para minha sorte, eu estava trabalhando num jornal que me apoiou. A Folha foi solidária e apoiadora o tempo inteiro. Em nenhum momento falaram: “Para com isso que ninguém está entendendo”. Leitores se queixavam.

Como os mais jovens, que nunca encostaram num jornal, se relacionam com as suas tiras?

Ah, muito na rede mesmo. Quando a tira sai na Folha, eu republico no Twitter. Não mexo muito no Instagram, mas tenho uma amiga, Tati, que abriu um perfil em minha homenagem, o @laertegenial, e vai publicando coisas antigas e modernas lá. E tem 700 mil seguidores, nunca tive isso. É engraçado como a leitura muda. Este tempo que a gente está vivendo, de pandemia, máscara, tensão com um governo absolutamente fascista, produz uma leitura nova de qualquer coisa que você tenha feito no passado. Faço essa experiência às vezes, pego uma tira de dez anos atrás e republico no Twitter e no Facebook, e os comentários são muito claros, “isso aí é o Bolsonaro”, “isso aí é a vacina”.

Como foi a experiência de fazer roteiros de humor na TV?

Eu gostei, mas é cansativo. É uma atividade meio repetitiva e pouco recompensadora. No Sai de baixo, a repetição de situações na TV me incomodava. A personagem passa a ter graça justamente pela repetição dos seus bordões e tiques. Situações bastante diversas vão sendo pasteurizadas por um comportamento que é o que se espera, é onde as pessoas riem, é o que recompensa a atenção de quem está assistindo aquilo. Não estou dizendo que é uma arte menor, não. Mas para mim estava cansando, não estava me satisfazendo. E foi aí que achei que devia sair. O TV Pirata tinha muito mais a ver, aprendi muito lá. O que aconteceu no TV Pirata foi que eu raras vezes estive em condição de produzir material bom e aproveitável. Eu ia tentando, e Cláudio Paiva (o redator final) me orientava a maior parte do tempo. No Sai de baixo, muitas coisas que a gente escrevia no papel não funcionavam ao vivo, e os atores e as atrizes conseguiam recolocar a comicidade com falas que não estavam no roteiro. Fora o Tom Cavalcanti, que não segue texto nenhum. (risos)

Existem os Sai de baixo e TV Pirata de atualmente?

Não sei dizer. O Zorra total era uma espécie de continuação dos programas mais populares, popularescos, vamos dizer assim, e se transformou no Zorra, que tinha uma linguagem bem diferente, mais próxima do Porta dos fundos. Acho o Porta uma coisa muito impressionante. Mas não sei se estou muito por dentro do que está acontecendo na mídia.

O meme é a tira de jornal de hoje em dia?

O meme, e agora esses experimentos todos na área do TikTok, ou pessoas como Yuri Marçal, Fernando Caruso, que estão fazendo esses experimentos dentro da mídia digital e muito possivelmente também devem estar pensando em teatro e TV.

Como foi sua experiência com a covid?

Ah, pesado, né? Achei que estava administrável, mesmo quando entendi que era covid. Fiquei pensando: “Ah, vou ficar em casa, quieta, até passar”. Ainda bem que tenho pessoas em volta que são mais sensatas que eu, como minha filha, meu filho, meu amigo Sergião, meus amigos médicos, que me botaram no eixo: “Não, senhora, vem aqui, vamos internar, isso é muito sério”. E fiquei sob cuidado de pessoas em quem tenho grande confiança. Isso foi um elemento de muita tranquilidade para mim. Claro que aí a doença vai piorando, você vai ficando sem ar, e isso gera um pânico. “Será que vão me intubar?” O medo não é exatamente morrer, é ser intubada. (risos) O médico amigo falava: “Olha, se você tiver que ser intubada, a gente vai te intubar. Eu fui intubado”. Ele também teve covid e passou por uma situação bem grave no ano passado. Em janeiro, não estava havendo superpopulação em UTI, então tive uma atenção, muito provavelmente uma das melhores do mundo, que é o Incor (hospital em São Paulo). Eu não achei que ia morrer. Achei que podia ser, mas não era um sentimento muito presente. Estava me sentindo muito amparada, pensando: “Não, eles não vão deixar acontecer essa sacanagem comigo”. (risos)

No terreno do humor, a história do Paulo Gustavo virou um exemplo horroroso, não?

Pois é, um exemplo horroroso e mais um motivo para a gente não facilitar. Não é uma doença fácil, não é o que Bolsonaro até hoje fala, “não pode ser maricas”, causando, tirando máscara de criança. O que é isso? É um criminoso da pior espécie. É chocante o que um indivíduo desse é capaz de fazer. Paulo Gustavo passou por tratamentos absolutamente cuidadoso, e mesmo assim a covid dele evoluiu para a morte. E é um dos milhares que aconteceram, né?

Como é fazer charge política neste momento?

Para mim, é um grande desafio porque tenho certo pudor de ficar cagando regra. (risos) O que é a charge? É uma coluna, uma coluna política. Usei a palavra pudor de forma equivocada, me sinto insegura de emitir uma opinião que vai ser referência. Então, tento fazer daquele momento menos um farol político e mais uma sacada interessante, que ajude de alguma forma a revelar alguma coisa que não estava muito clara.

Não parece divertido desenhar Bolsonaro...

É, é diverido. (risos) Ele tem uma cara dramática. E ele sabe e explora isso. Aquele olhar meio alucinado, absolutamente cruel, desprovido de humanidade. Ele usa isso, sabe o efeito que tem. Gozado, nenhum dos filhos dele é capaz disso. Bolsonaro tem uma pose, uma presença que nenhum dos filhos dele tem. Ele é capaz de parecer exatamente o que quer parecer, que é alguém cruel, implacável e capaz de matar. Ele fala inclusive que o que sabe fazer é matar. (“Sou capitão do Exército, a minha especialidade é matar”, disse o então pré-candidato à presidência, em 2017) Na verdade, o trabalho dele é tentar induzir os outros a matar. Entendo a personalidade do Bolsonaro mais como alguém covarde do que violento.

Como você se relaciona com o feminismo e com aquele feminismo que rejeita as pessoas trans?

(Risos) É um feminismo que o pessoal localiza numa sigla chamada TERF (Trans Exclusionary Radical Feminism). Procuro não pensar muito nessa coisa de grupos guetificados. Já fui atacada por pessoas de uma forma bastante agressiva, por coisas da época dos Três amigos, por exemplo. “Como é que essa pessoa se diz mulher quando ela produzia isto aqui?” Aí põem uma tira de Los três amigos em que tem estupro, coisas desse tipo. Percebo que não tem como entrar nessa discussão. (risos) Eu evito só. Numa visão mais tradicionalista, que muitas vezes é partilhada pelas crossdressers, ser mulher, viver a feminilidade, exige que você seja obediente a determinados modelos, e não é muito diferente de uma opressão feminina, no modo de uma educação opressiva. Existe um modo conservador de ser transgênero. Feminismo é outra discussão, outra ideia. É uma luta historicamente ampla e que conta basicamente com a força e a consciência e o impacto que as mulheres organizadas conseguem imprimir em uma sociedade. Acho que nada impede que pessoas trans participem também da luta. Agora, se a pessoa vai assumir algum lugar na hierarquia feminina, se vai ter uma voz de comando ou não, para mim é uma questão menor. Que homens cisgênero procurem entender e participar também das discussões que o feminismo fomenta, é perfeitamente cabível. Acho uma grande vantagem, como um modo de iluminar suas próprias questões dentro da masculinidade. Para mim, nunca foi um problema de entendimento. O que eu sou? (risos) Eu sei o que eu sou. Sou Laerte. Se eu estiver indo ao urologista, como fui, para ele verificar como estava a minha próstata, não preciso convencê-lo de que eu tenha ovário ou útero. Não, eu tenho uma próstata, e isso não briga com a minha feminilidade. Um bom médico entende e não fica me questionando, me agredindo, criando caso.

Sua transição foi por volta dos 50 anos. Você sente pena de não ter feito antes?

Eu tinha uma bundinha mais dura. (risos) Isso dá uma certa pena, mas não, não tenho, não.

Você fez 70 anos, como é estar se transformando numa respeitável senhora?

(Pensa) Não sei, tem várias respostas para isso. (risos) Nesse momento, eu me sinto cansada. Mas não é um cansaço definitivo. Estou cansada também por causa deste momento de pandemia, de um governo duro e ruim, da morte do meu pai, minha mãe frágil. Tem tudo isso, e é o momento em que estou fazendo 70 anos também. Tem certas condições físicas que eu sei que são de 70 anos.